方除け・火難除けの社

玉 田 神 社

⌛It's New⌛

⚠お知らせ⚠

毎週月曜日を御朱印受付の定休日にさせていただきます(1日、祝日を除く)【06.06.23】

◯夏詣期間中のマガタマダーおみくじに新色登場【07.07.02】

◯7月の御朱印の郵送頒布をはじめました【07,07.02】

◯7月の御朱印のご紹介【07.07.02】

◯令和7年夏詣のお知らせ【07.06.17】

◯のぼり旗の奉納のお願い【06.11.02】

◯マガタマダーの袋お守りを奉製しました【06.11.02】

◯叶・勾玉御守りの袋がリニューアルしました【06.11.02】

◯おみくじの紹介ページをアップしました【06.06.03】

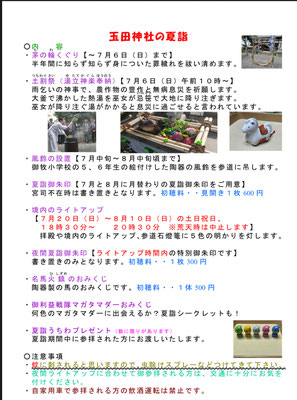

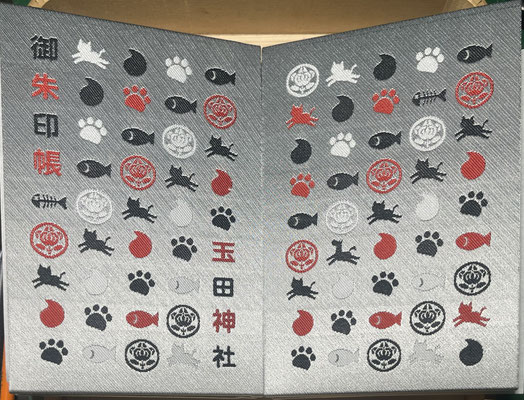

令和7年夏詣のお知らせ

新しい御朱印帳が出来上がりました

待ちに待った新しい御朱印帳が出来上がってまいりました。

今回の御朱印帳もデザインは前回までの御朱印帳を踏襲していますが、柄を猫モチーフに変更しました。

隠れキャラとして1カ所だけ馬がいます。探してみて下さい。

またシルバーからのスタートで5色展開を考えています。

初穂料は今までと同じ1,500円です。

新しい御朱印帳も、どうぞ宜しくお願いいたします。

のぼり旗の奉納のお願い

当社の境内に掲げさせていただく「のぼり旗」の御奉納をお願いします。

御奉納いただきました「のぼり旗」には、お名前をお書き入れして6ヶ月間、境内に掲示させていただきます。

また、御奉納に際しての御礼として、「マガタマダー御守り」一体と、「のぼり旗奉納特別御朱印(書き置き)」または撤饌を差し上げております。

御奉納いただけます方は、宮司宅に直接お申し込み下さい。(075)631-2183

また、「のぼり旗」の御奉納は郵送でも受け付けております。

〈郵送での「のぼり旗」のお申し込み方法〉

①のぼり旗の色をご指定下さい(願い事により旗の色が違います。)

②のぼり旗にお書き入れする名前を記載して下さい。企業名、団体名、イニシャルやニックネームでもOKです。(例:株式会社TAMADA 例:S.N 例:ミーコちゃん)

③のぼり旗を掲示する日をご指定下さい。(例:令和7年1月1日から)

指定日から6ヶ月間掲示させていただきます。

④「特別御朱印」に記載する願い事を記載して下さい。【漢字4文字まで】

以上①~④を記載したメモ書きを添えて、3,210円(210円は御礼品の郵送料)を現金書留で下記の住所に郵送でお申し込み下さい。

後日、掲示させていただきました「のぼり旗」のお写真とお礼の御守りなどを発送させていただきます。

【宛先】

〒613-0024

京都府久世郡久御山町森宮東2番地

玉田神社宮司 野口重典

電話(075)631-2183

国登録有形文化財

本殿

四間社流造、切妻造 銅板葺

天正14年(1584)再建造営

寛永元年(1624)改修

文久3年(1863)改修

令和2年(2020)改修

平成30年3月27日

国の登録有形文化財に登録

(登録番号 26-0562号)

末社・市杵神社

一間社流造、切妻造 柿葺

江戸時代初期の建築様式

平成30年3月27日

国の登録有形文化財に登録

(登録番号 26-0563号)

一の鳥居

明神型石鳥居

文化年中(1804-18)建立

平成30年3月27日

国の登録有形文化財に登録

(登録番号 26-0564号)

二の鳥居

明神型石鳥居

享保年中(1716-36)建立

平成30年3月27日

国の登録有形文化財に登録

(登録番号 26-0565号)

宮座

玉田神社の氏子地域には八つの当座があり、それぞれ氏神に捧げる御神宝を預かっている。

また、神事における重要な役割を担っており、秋の祭礼にはその年の当家が御神宝を抱いて社参します。

・本当座(東一口)

・御幣座(東一口)

・御箸座(東一口)

・玉弓講(坊之池)

・森当座(森)

・北相島当座講(相島)

・中相島当座講(相島)

・明主座(中島)

当家になると家の床の間に祭壇を組み、御神宝をお祀りします。

東一口の3当座(本当座・御幣座・御箸座)がおこなう「とんど」は、京都府無形民俗文化財に指定されています。

--画像「広報くみやま」--

玉田大明神火難除 御霊験名馬火鎮由来

聖武(しょうむ)天皇の御代(七二四~七四九)、天皇から橘諸兄公に詔勅があって、御牧(みまき)の馬を召しださせ給うた。橘諸兄公は勅を奉じて、この御牧の地より一頭の名馬を求めて、天皇に献上した。天皇は馬を叡覧されて、「誠に希代の名馬である。」と感激され、橘諸兄公の忠誠を讃えて、左大臣橘諸兄として最高の貴族に列せられた。

ある時、この馬が三日間いななき続けた。人々は不審に思い、何か不吉なことが起こるのではないかと心配した。案の定、三日後に御所の内裏の外で火災があった。馬は炎の上がるのを見て、猛ること甚だしかったが、やがて火は鎮まり馬もおとなしくなった。

しかるに幾日も経たない内に、全く前と同じように、馬が三日間いななき続けた。そして三日後再び内裏の外で火災が起きた。すると馬は、くつわを強く繋いであったにも関わらず、くつわを抜いて御厩舎を飛び出してしまった。人々はあわてて止めようとしたが、手の付けられない勢いで紅蓮(ぐれん)の炎の中に飛び込んでいった。すると不思議なことに、火はことごとく鎮まっていった。人々は何としたことかと感心して騒いでいると、しばらくして、馬は煙の中より現れると、静かに御厩舎の中に入っていった。

このことが聖武天皇に奉上されると、天皇は「誠に希代の名馬である。」として、詔勅により『火鎮(ひしずめ)』と名付けられた。そしてこの馬は、天皇が深く信仰されている玉田大明神が召させ給うた神馬であろうとして、橘諸兄公に勅されて、元の御牧の地に返された。御牧郷の人々は、この話を伝え聞き、奇特な名馬であると讃えて、火難除(かなんよ)けの神馬として大切に扱った。そして、やがて年を経て名馬『火鎮』は死んでしまった。

御牧郷の人々は、名馬にふさわしい立派な塚を造り、馬見塚と名付けて、『火鎮』の亡骸を丁重に葬ったと伝えられている。